Définition de la maladie corticale du hêtre

La maladie corticale du hêtre est présente au Québec depuis le milieu des années 1960, et sa propagation à grande échelle dans le sud du Québec date plutôt de la fin des années 1990. La maladie est causée par un champignon exotique, Cryptococcus fagisuga, qui s’introduit dans les arbres touchés via un insecte vecteur, lui aussi exotique, la cochenille du hêtre. En résumé, c’est d’abord l’insecte qui colonise l’arbre, perçant l’écorce pour se nourrir de sa sève. Ces petits trous seront ensuite des portes d’entrée pour les spores du champignon qui pénètre dans l’arbre et atteint sa partie vitale, le cambium. C’est alors le début de la fin pour le hêtre touché.

Comme son nom l’indique, la maladie touche uniquement le hêtre à grandes feuilles, une essence feuillue que l’on observe dans nos forêts feuillues ou mixtes. Le hêtre est un arbre que l’on retrouve souvent sur les mêmes sites que l’érable à sucre, où les deux essences se font compétition. La problématique de la maladie corticale du hêtre a donc la particularité de plaire à certains, puisque la mortalité massive des hêtres d’une forêt peut représenter un avantage pour l’érable à sucre, une essence très prisée des forestiers et des acériculteurs.

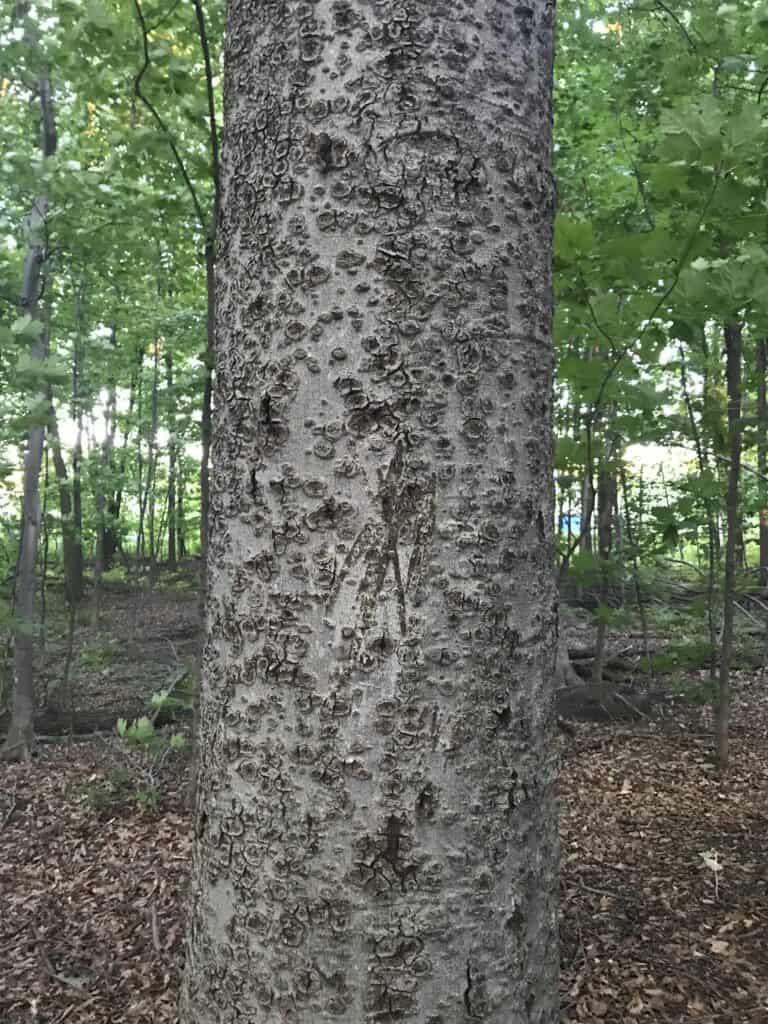

Le premier signe auquel porter attention pour détecter la maladie est l’apparition de colonies de cochenilles à la surface des troncs et des branches primaires du hêtre. Ces colonies sont assez faciles à reconnaître, de couleur blanche et d’aspect laineux. (photo) Comme la colonisation par la cochenille est le premier stade d’infestation de la maladie dans le peuplement, les hêtres n’ont pas nécessairement commencé à dépérir et mourir. Toutefois, la présence de cochenilles sur l’écorce est pratiquement une garantie que d’ici quelques années (généralement trois à six ans, mais parfois moins de deux ans), l’arbre en question sera infecté par le champignon et commencera à dépérir.

Le deuxième élément à surveiller est l’apparition de nécroses du cambium sur l’écorce. Ceux-ci peuvent prendre différentes formes : décollements ou affaissements d’écorces, noircissement des tissus, bosses sur le tronc (photo). Généralement ces nécroses sont accompagnées d’un dépérissement du houppier, soit la partie de l’arbre où sont situés les branches et les feuilles. Ces dépérissements, aussi appelés dépérissement de cime, peuvent être frappants : en pleine saison de croissance, les hêtres atteints auront une grande partie de leur houppier constitué de branches mortes (photo). Un autre signe de dépérissement est une feuillaison moins garnie et plus pâle que d’habitude : au lieu de leur vert habituel plutôt foncé, les feuilles du hêtre en dépérissement seront plutôt jaunâtres et pâles. Il ne faut pas confondre ce symptôme avec la décoloration habituelle des feuilles qui survient à chaque automne. Pour être certain de son diagnostic de dépérissement, le mieux est d’évaluer la cime des hêtres en plein été.

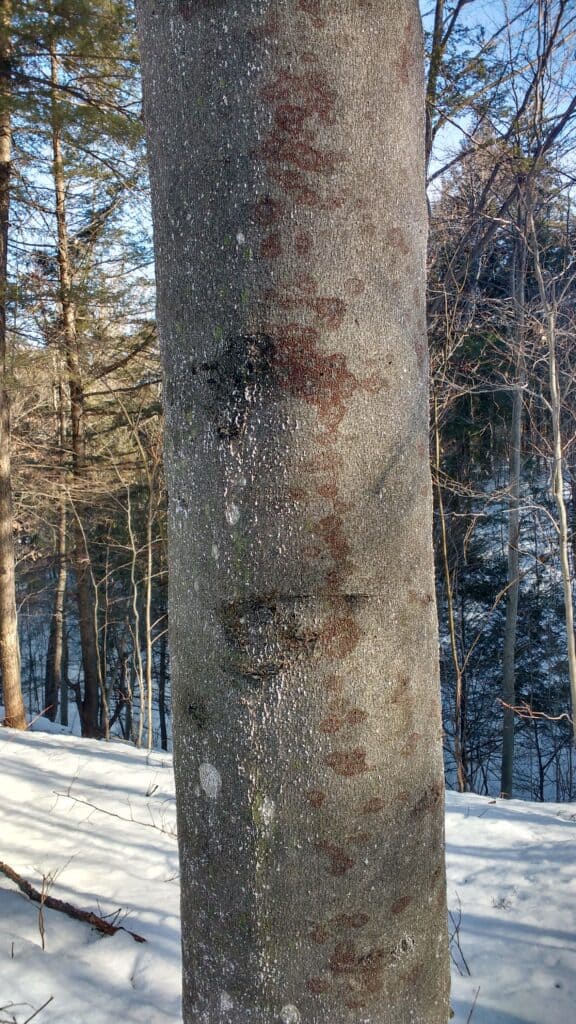

Enfin, l’apparition de fructifications du champignon sur l’écorce du hêtre est un autre signe d’un stade avancé de la maladie. Les spores sont de couleur rouge-orangé et peuvent recouvrir une grande partie du tronc : celui-ci aura donc un aspect rougeâtre (photo).

Comment détecter la maladie corticale du hêtre ?

Contrôle : l’importance d’intervenir rapidement

Il n’y a presque pas de résistance naturelle chez les individus de hêtre face à cette maladie exotique. Comme le hêtre est souvent en compétition directe avec l’érable à sucre, peu d’efforts de recherche ont été mis en place pour trouver un traitement à la maladie. D’autant plus que le hêtre a un caractère envahissant dans les érablières : sa reproduction végétative, notamment par drageonnement, est souvent abondante et agressive dans les sous-bois, ce qui nuit à l’établissement de régénération naturelle d’autres essences comme l’érable. D’un point de vue acéricole, la mortalité du hêtre n’est pas vue d’un mauvais œil.

La récolte des hêtres malades demeure la principale action à prendre, afin de rapidement pouvoir planifier la forêt de demain, tout en retirant un certain revenu de la vente du bois de hêtre avant que celui-ci ne soit trop dégradé. Les individus les plus gravement atteints doivent être récoltés prioritairement. Plus le dépistage de la maladie se fait tôt, plus on peut intervenir rapidement. Lors des travaux, il est recommandé de ne pas trop circuler sur les racines de hêtre avec la machinerie car cela peut favoriser le drageonnement (rejets de pousses de hêtres à partir des racines).

Suite à la récolte de bois, un recours à la régénération artificielle via un reboisement (après une récolte totale) ou l’enrichissement (après une récolte partielle) peut s’avérer nécessaire, surtout si la seule régénération naturelle présente est celle du hêtre. On peut alors reboiser des feuillus nobles comme l’érable à sucre, le chêne rouge, le bouleau jaune ou, dans les régions plus au sud, le chêne à gros fruits et le caryer cordiforme. Un contrôle mécanique de la régénération de hêtre, par débroussaillement ou annelage, permet de donner encore plus de chances aux essences nobles de s’établir en sous-étage. Pour les producteurs forestiers reconnus, des subventions sont disponibles pour la récolte partielle ou totale des hêtres, ainsi que pour le reboisement ou l’enrichissement en essences nobles. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter votre conseiller forestier !

Auteur : François Beaulieu, ing. f.

Bibliographie

- Boulet, B., & Huot, M. (2013). Le guide sylvicole du Québec: Les fondements biologiques de la sylviculture. Publications du Québec: Québec, QC, Canada, 1, 1044.

- Boulet, B., Lessard, V., & Légaré, R. (2007). Défauts et indices de la carie des arbres: guide d’interprétation. Publications du Québec.

- Hane, E. N. (2003). Indirect effects of beech bark disease on sugar maple seedling survival. Canadian Journal of Forest Research, 33(5), 807-813.